皆さんご覧になりましたか。「ダンダダン」 のOP。最高でしたね。怪獣を影絵としてドンと大きく映す。あのフォーマットを産んだ円谷特撮をひどく恐ろしくおもっております。どれだけ映像技術が進もうとも追いつきようのないものがあると気付かされる。踊る(劇場版2とか特に。そうそう、「すいませーん。勝っちゃいました」の後のアレ)とかもかなりかっこよくて好き。なにゆえあれ程までにクールなのか。シンプルなゴシック調クレジットにも魅せられる。近年はカメラをグルングルンと回したり、 光にバッチバチに拘ったエモーショナルなOP (「アオのハコ」、 「推しの子」、「ロシア語で ・・・」など)が多く見られますが、 結局こういうのが個人的に1番すき。昨クールに放映された 「負けヒロインが多すぎる!」 も 「サーバント×サービス」 を思い出させるあの頃のA-1Pictureの演出でとても好き。ノンクレジットver、Fxxx派閥なのでにっこりしています。あとババアがシンプルにかっけぇ。やはりサイエンスSARU恐ろしや。愛してる。そしてこのアニメ 「ダンダダン」 は山代氏の初監督作品となっているそうで。 期待大です。

あとアニメ 「アオのハコ」 OP曲、「Same Blue」 素晴らしいですね。ついに変拍子を出したか、藤原聡!っとなってます。多分これほどの変拍子は髭男初めての試みのはず。はず。あと当のアニメをみていると、いつの間にか、中高の青春を省みる側になってしまったのかとしみじみと耽ってしまいます。眩しすぎて、

P.S あの作品のOPにはCreepy 「Nuts」 以外有り得ませんね。

ドラマには起承転結があって、 感情の爆発があって、 結末があります。 僕らの日常は、 いつまでもいつまでも薄らぼんやりした不安に満たされているだけです。

ー滝本龍彦 N•H•Kにようこそ

世の中には 「ハルキスト」 という人種が存在している。それは勿論 「ハルキ」 なるものを嗜む人種のことではなく、ノーベル文学賞候補だなんだと毎年毎年挙げられる小説家かの村上春樹の著作を愛してやまない人々を指す俗称である。 今風に言ってやれば「ファンネーム」とでも言える。ならば、彼の作品に不運にも出会い、彼の唯一無二といってもよい筆致に魅了された我々のような人種は 「モリミスト」 とでも呼ぶのであろうか。

かくいう私は兵庫県生まれ兵庫県育ち。両親も兵庫県民と播州の沸き立つ血をこれでもかと濃縮した煌びやかな魂を宿しており、学部1回生というフレッシュさにアルコールを摂れる齢という付加価値のついた稀有で有難き人間のひとりである。その出生故に幾度も不毛な論争の火種となった例の「主に小麦粉からなる生地に餡やクリームなどを入れ、金属製の焼き型で成型した丸い形の和菓子」をソレを販売しており姫路に本社を構える企業に因んで「御座候」と呼んでいる。そしてミーハーで飽き性でありきゅうりとちくわをとことん嫌っている。ブラウザバックせずに読み進めてくれる方には是非とも生産者の顔など思い浮かべずに此方を読み終えて欲しいので自己紹介はこの辺で終わらせておくことにしよう。

閑話休題。

「彼」 とは森見登美彦氏その人である。

1979年に生まれて現在45歳。奈良県出身の小説家。代表的な作品は 「夜は短し歩けよ乙女」 (角川文庫、2006年)や 「夜行」 (小学館、 2016年)。京都大学農学部生物機能科学科応用生命科学コース卒業で修士号も取っており、我々の先輩に相当する。学部時代はライフル射撃部に所属していたらしく、どうやらその部活で書いていたノートの内容が芽吹き花咲き、今の小説の形へと実ったようである。

さて、私は森見氏の何に魅了されたのか。上では彼の筆致だと言ったがどういう筆致なのか、というひとつめの本題に入る。

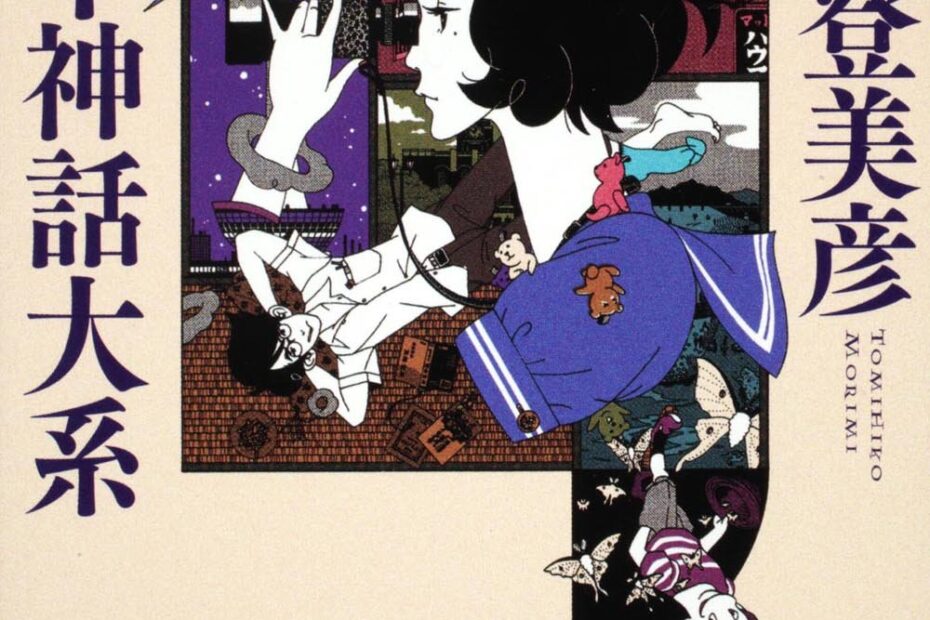

今回は私のバイブルと言っても良い作品、「四畳半神話大系」(角川文庫、 2005年)という作品を熱烈に語ろうとおもう。 ちなむと英語表記では 「The Tatami Galaxy」 らしい。秀逸である。身も蓋もないことだとは思うが、好みの者は蟻地獄へゆっくりと堕ちていき、嫌いな人は頗る嫌悪感を抱く、二極化する作品である。万人受けはしない種の作品である。誰かの産んだ作品という時点でそういう運命はひとつひとつ平等に降りかかることになっているはずだが、神様はその運命をコレに少しふりかけ過ぎてしまったようである。どうやら上位存在には運命についてレシピをつくる習慣は無く、常にアドリブらしい。なんと無責任な。そのくせ自らに降りかかるものは利き手で丁寧に作っているのだろう。(あれ?)そして未読の方がこの作品を読み進めて嫌悪感極まり吐瀉物を撒き散らしたとしても、無自覚に分泌したホルモンないしはアドレナリンによりモリミースパイラルに陥ってしまったとしても当局は一切を感知しない。通読中にちょっとでも引っかかりを覚えるならば即刻立ち去るのが身のためだ。いやいやこれ程のことハナから問題ない、ここから先など読み進めてやろうと思われる方も居ると存じ上げる。 だが頑張って堪えようとしても、賽の河原にて石に漆喰でも塗っているに等しい。ぜひとも別の図書にあたってほしい。

そうでないならこのまま読み進めて堕ちる他あるまい。いや、むしろ本作を嬉嬉として読み進めている時点で既に「此方側」なのだ。是非とも何故こんな劇毒を薦めたのだと恨みつらみを、憎悪を此方に2分間述べるがいい。 皿まで喉へと流し込んでしんぜよう。 これは私なりの愛である。

あと、 ネタバレ注意である。

されとて魅力云々の前にまずはどういう作品なのか、概要を説明する責任はある。

小説、「四畳半神話大系」とは主人公の「私」が大学入学時に薔薇色のキャンパスライフを夢見、選んだサークルによって自らの大学生活が誰にどのように変わってしまったのかか、描く一人称小説である。その選択を起点とした独立した4話から構成される。

大学入学から三回生の春までの二年間という同じ期間が四度に渡って描かれる訳である。勿論それぞれに展開は異なるものの、主要人物の役回りはほぼ同様であり、同じセリフや行動が異なる角度からしばしば描かれることもある。

さて、唐突だが冒頭を引く。

すっと、深呼吸。

大学3回生の春までの二年間、実益のあることなど何一つしていないことを断言しておこう。異性との健全な交際、学問への精進、肉体の鍛錬など、社会的有為の人材となるための布石の数々をことごとくはずし、異性からの独立、学問の放棄、肉体の衰弱化など、打たんでも良い布石を狙い澄まして打ちまくってきたのはなにゆえであるか。

責任者に問いただす必要がある。責任者はどこか。

私とて誕生以来こんな有様だったわけではない。

生後まもない頃の私は純粋無垢の権化であり、光源氏の赤子時代もかくやと思われる愛らしさ、邪念のかけらもないその笑顔は郷里の山野を愛の光で満たしたと言われている。それが今はどうであろう。鏡を眺めるたびに怒りに駆られる。なにゆえお前はそんなことになってしまったのだ。これが現時点におけるお前の総決算だというのか。まだ若いのだからと言う人もあろう。人間いくらでも変わることができると。

そんな馬鹿なことがあるものか。

三つ子の魂百までと言うのに、当年とって二十と一つ、やがてこの世に生を受けて四半世紀になんなんとする立派な青年が、いまさら己の人格を変貌させようとむくつけき努力を重ねたところでなんとなろう。すでにこちこちになって虚空に屹立している人格を無理にねじ曲げようとすれば、ぽっきり折れるのが関の山だ。

今ここにある己を引きずって、生涯をまっとうせねばならぬ。この事実に目を背けてはならぬ。私は断固として目をつぶらぬ所存である。

でも、いささか、見るに堪えない。

何たる捻くれ加減、 何たる卑屈さ。 これでもかと拗らせまくっている。 これでも物語の主人公という役割を与えられているのである。 何かを討ち滅ぼすという正義感も何かとてつもない偉業を成し遂げ得る凄みも感じられない。 ―いや最近ではそのような種の主人公も珍しくないように思えるのだが。 ―「見るに堪えない」のは此方の台詞である。 主人公の夢見た薔薇色のキャンパスライフはついぞ実現されることはなく、 大学三回生となった彼は入学時の選択への沸々とした後悔とともに、 そんな馬鹿げた2年間の日常をこうして語り始めるのである。

ある種フレッシュな自己嫌悪、 加えて理想と現実のギャップに対する苦悩といったものは青臭く、 見るに堪えないものと簡単に変貌し得るものである。だが本作では森見氏の卓越した筆致により鬱屈としたものに我々が覆われ続けることなく、むしろコミカルで非常に面白いものになっている。最初に引用した冒頭のように、漢文だとか詩だとかにありそうな整然とした一定のリズムが本作通して感じられ、 主人公 「私」 の独白のおもしろおかしさを引き立てている。 ラッパー「MoR1My」 も、 もしかしたら存在している世界線もあったやも知れない、 と本気で考える。

文体は硬派ではあるのだが、 これはあくまで頭でっかちな 「私」 のおかしさを表現する道具としての硬派さであり、 それ自体難解な描写ではまったく無く、 あくまでコント作品の一つの設定、 というような位置付けにとどまっている。 かっちりとした文体で、 バカバカしいことをあれこれ思考する過程が、 いささか大袈裟に綴られているところが小気味よい。

かの松本人志氏が自身の著作「遺書」にて面白い人間の条件の三つのうちの一つとしてこう上げている。

「意外に思われるかもしれないが、 おもしろい奴というのは自分一人の世界を持っており、 実はネクラな奴が多い」

まさしく本作の主人公はそれである。 想像力、 そして洞察力に優れた地味でおとなしいインテリ大学生が、大真面目にどっしり構え、 皺の多い脳みそを馬鹿げたことにあれこれと使っているというある種のギャグなのである。

こんな代物が小説の冒頭に据えられるのだ。

こんなことを、堅苦しい文言で必死に苦悩する。モラトリアムな焦燥感、虚無感と分類できる感情を古今東西に撒き散らす。こんなことを1冊丸々繰り返すのだ。かの竈門家長男の頭も割れるほどの独白である。

もはや芸術の域へと至ってしまっている。

初読時を思い出す。たった1ページの文から得られるこの爽快感。この先に対するわくわくが覚めないのだ。

この作品の文章はとても堅苦しい。先に引用した箇所を読んだ読者諸君ならば嫌でも分かっただろう。とはいえども、それは遊び心に溢れ、そして偏屈極まりない。どこか作為的な登場人物の台詞には人間臭さをおぼえ、羊羹色の世界の中で輝きを放っており、彼の描く世界に生きる人々の繰り出す至言には心動かされる。大さじ1杯でも分量を間違えてしまえば、五体満足で帰れない劇毒を巧みに操るこの森見登美彦の筆致に惚れているのだ。蕩れているのだ。

ふむふむこの作品、確かに気にはなってきたが、詰められた文字がどうしても嫌いだという方は是非ともアニメーション化された「四畳半神話大系」をオススメする。此方もとんでもない傑作である。鷹が鳶を産むことなど往々として有るアニメーション化において、流石は湯浅政明、感服に留まらず敬服である。不可算名詞になってしまう。一癖も二癖もある原作をこれほどまでに仕立て上げるとは。難癖の付けようがない。脱帽である。彼が監督を務めるものを何作も見てきたがやはり彼にはこういう作品は向いているように思う。それに応えた脚本家やスタッフ、キャストにも今更ながら拍手を送りたい。

原作小説が4話構成なのに対し1クール分のテレビアニメは11話構成であるため、アニメ化に際しては、全体の印象や設定を損なわないよう配慮しつつ、小説版の各話のエピソードやパーツを組み替えて、10パターンの並行世界にまとめ直されている。

OPでは主人公の住む「下鴨幽水荘」のモデルとなった吉田寮の映像が流れる。言い忘れていたが舞台は京都。 登場人物の所属する大学は京都大学(がモデル)である。叡山電鉄、鴨川、五山送り火などなど馴染みの深いスポットないしイベントが出てきて心躍るかもしれない。

ところで、京都という舞台も本作のギャグの質に一役買っているのだろうか。近代的な高層ビルなどで埋め尽くされた東京、お笑い&粉もんの街、大阪とは対照(?)的に、千年の歴史を背負い、ある種重々しい雰囲気を纏った荘厳な街であるこの舞台だからこそ、紙上で繰り広げられるおふざけが楽しいのだろうか。加えて本作のマジックリアリズムを演出する数々の象徴的なモチーフが町が背負う歴史から導出される霊性が力となり、妙なリアリティーを醸し出しながら作品の世界観を形成するのに一役買っているのだろうか。と。

閑話休題。エピソード含めアニメオリジナルの演出が盛りだくさんであるが、それらは原作と遜色ないように思っている。これでもかと詰め込んだと監督は言う。烏滸がましくも脚本家様にはいささか同情を寄せてしまう。

そして声優も見事である。坂本真綾、吉野裕行、藤原啓治、エトセトラ、etc.

正直ボイスドラマとして聞いても十分満足できる顔ぶれであろう。

極めつけは主人公の声優、浅沼晋太郎である。

アニメーション作品におけるモノローグといえば神谷浩史あたりを思い浮かべるが、彼も同等の天才だとひしひし感じさせられる。 監督の詰めに詰め込んだ脚本の皺寄せか怒涛の早口モノローグ、ナレーションが披露されるがそれを見事にこの作品の魅力へと昇華している。なにゆえこれ程までに鼻濁音が心地よいのか。これをも見越していたと言うのか湯浅政明。是非とも此方もご賞味あれ。Amazon prime、netflix、dアニメストアあたりで確かミレルヨ。

話は再び小説に戻る。この作品をとある人間の馬鹿馬鹿しい後悔混じりの独白を描いた作品として読むことは、完全にはできない。それこそが小説家森見登美彦の醍醐味であり、表現者森見登美彦の真骨頂と言える。この世に存在する青春として分類されるもののうち馬鹿馬鹿しいものから鬱屈としたものまでの何もかもを彼特有の優雅文体で描き出していくため、それを前にする人々はずるずると作品世界にのめり込んでいく。

主人公による独白、作品のマジックリアリズムさ加減を演出するアイテムの数々、類まれな筆致は、作品を華やかなにしながら、時折与えられる核心を突いたセリフ、至言を輝かせてもいる。寧ろ恣意的なのやも知れぬ。その至言のひとつを用いてもうひとつの本題に入ろうと思う。以下にそれを引く。

「可能性という言葉を無限定に使ってはいけない。我々という存在を規定するのは、我々がもつ可能性ではなく、我々がもつ不可能性である」

「我々の大方の苦悩は、あり得べき別の人生を夢想することから始まる。自分の可能性という当てにならないものに望みを託すことが諸悪の根源だ。今ここにある君以外、ほかの何者にもなれない自分を認めなくてはいけない。君がいわゆる薔薇色の学生生活を満喫できるわけがない。私が保証するからどっしりかまえておれ」

これを打ち込むだけで涙が出てくる。

さて、この作品は、無数に分岐してく可能性とそれには見合わぬ空虚にも見えかねない平坦な日常について描いた物語である、 と私は考える。「描いた」 というより 「まつわる」 とした方が適切やも知れない。

一歩進んだ先にありうる無数の未来、可能性が我々の眼前には広がっている。しかし、 ありえる可能性の数は、ありえない不可能性のそれを圧倒的に下回っている。宇宙に放り出された状態で蝋燭を灯すようなものだ。 ―ここで空気云々を述べるのは無粋というもの。―当然である。実際に自分に出来ることなどというのは今現在自らの手中にあるという実感をはっきり持てる物のみであるのに比べ、出来ないことは想像力を働かせるかぎり無数に思い付く。作中にもいくつか出来ないことの例が挙げられている。出来ないことより出来ることの方が多く持つヒトなんて何処に存在するというのだ。「万能」な人間でも足らぬだろう。そのようなヒトは超人として崇め奉るほかない。是非ともこの宇宙船のリーダーに立って欲しいものである。

加えて我々の人生は、無数にありえるように見えていた未来の多くを諦め、あるいは見過ごして(後述)、辛うじて可能だと判断するいくつかの選択肢をさらにそのうちのたった一つを選びとることで紡がれていったか細い一本の糸に過ぎない。モーセよろしく可能性で切り開く道ではなく、路地裏を通るように不可能性と不可能性の隙間を辛うじて通り抜けていく、これこそが人生の道程だという。

また、選びとると言ってはみたがこれもどうだろう。まるで積極的に掴み取りに行くかのように思えるが、その選択は思い返してみれば消極的なものであることが往々にしてあったのではなかろうか? いくら自らの能力を過信していたとしても、出来ないことにぶつかれば、出来たものの中での自分が最大の幸福、満足を得られる道を選択するのが常識的な判断だからである。もしかしたら他人についても考慮のうちに入れているのかもしれない。人は自分のキャパシティを無視し、バイキングのように積極的に自由になにかを選びとることはできないのである。

出来ないことの存在しない超人は存在しない。可能性ではなく不可能性こそが我々の選択を律している。

このようにみていくと、人生において、可能性ではなく不可能性こそが我々という存在を規定するというテーゼは飲み込むにはいささか抵抗があるものだが、冷酷なほどに核心を貫く真理と言える。

最終章で「私」は無限の四畳半を冒険した末、薔薇色のキャンパスライフではなく、平坦な日常を願う。「私」 はここに描かれる、いやそれ以上の多くの(平行)世界において、自分なら手に入れられる薔薇色の学生生活を夢想しながら、灰色の日常に甘んじ、 フラストレーションを日々抱え込み、ひどく顔色の悪そうな悪友にその責任を転嫁していた。しかしながら、好機はすでに目の前にぶら下がっていた。薔薇色のキャンパスライフなどではない。自分を理解する友と悪巧みに勤しみ、憧れの女性をラーメンの屋台に誘ったり、師匠に色々と説かれながら弟子として東奔西走したり、そんな平凡でばかばかしくもある日常。それが「私」の可能性そのものであり、そんなもの、ではあるかもしれないが肯定すべきものだった。ほかの何者にもなれない自分を肯定することに成功した「私」は物語はそれ以上語られることなく締められる。

成就した恋ほど語るに値しないものはない。

我々の日常は 「私」 の日常よりも遥かに平凡で、おそろしくつまらない灰色の日常なのかもしれない。我々の日常には、愉快な悪友も、凛とした黒髪の乙女も、奇っ怪な8回生も、伝説の亀の子タワシも存在しないのだから。いくら不満を天に向かって叫ぼうとも、つまらない日常は無感動に、淡々と続くのみ。神はただ沈黙を貫く。人生は無数の不可能性によって規定された、出来ないことに満ち満ちたのつまらない窮屈な路地かもしれない。しかし我々はこれを肯定しなくてはならない。我々の苦悩は、不可能性を可能性と錯覚する所から始まっているのだから。 薔薇色のキャンパスライフを夢想するのではなく、日常を大いに肯定する。受け止めてやる。ある意味「超人」とも取れる。これこそ終わり無き日常の倦怠感、虚無感への唯一といってもいい処方箋であるということを本作は教えてくれる。と私は受け止めた。

果たしてこれは妥協なのだろうか。

さてまだまだ終わりそうにない。ちょうど音楽を聴きながらこのブログを書いているのだが、鼓膜にとある曲が流れ始める。fxxkin’ bad timing.

Creepy Nuts の「かつて天才だった俺たちへ」である。かるーーーく

生まれたとき、人は誰しも無限の可能性を秘めている。題にもある「天才」―ここではgeniusではなくprodogyらしい―とは、勉強ができるだとか運動神経抜群だとか、そういうもの話ではなかった。この先、起こりうることからすきに選択できる、何者にもなれる。そんなある意味無知ともいえる赤子を「天才」「神童」と呼ぶ。我々は、幼い頃には誰しも自分の個性と可能性を完全に活かしきれていたはずなのに、いつの間にか当然のようにそれを押し殺し、世間からの指示に従うことで、本当の自分は希釈されていく。「似たような形に整えられて」しまう。自分の代わりなんていくらでもいる、自分など交換可能な歯車にすぎないのだ、という結論に陥るのかもしれない。ここから抜け出すにはどうしたらよいのだろう。入り組んだ選択肢の中から悩み抜いて選び取ってきたというある種の自負だろうか。自分の弱い部分さえも愛してやることだろうか。やはり「自分の可能性」を信じ抜けるかどうかが肝要なのだ。赤子の頃から数多くの選択肢を諦め続けてきた。しかし、諦め続けてきたことを自覚したならば、「勝者」へ向かっていく資格はある。ここからもう一度、我が身果てるまで自分の可能性を信じて高みへと駆け上っていくことができるのだから。これからは自分の可能性をみすみすドブに捨てるようなことはしない。Fermatよろしく嬉しいことにまだ人生には「余白はある」のだから、好き放題カマそうではないか。そしてあることでは人より目立ったり、また他のことでは劣っていたり、そういう凹凸が自分を形づくる。球体ではなく「多面体」である。

少しごたごたしてきた。見失ってきている。

誰しもオリジナリティ溢れる個性をなにかしらもっていた。その個性に気づき発揮すれば、それさえできれば超絶ド級な偉業や社会的に大きな影響力を与える事ではなくとも、その個性を極める道の先には自分だけの本当に望ましい結果が待っている。歩みを止めなければ、、、なんて後悔が生まれるかもしれない。「薔薇色のキャンパスライフ」を手に入れるため奔走していた「私」に重なった。さぁ難しい。どう結論づけようか。少し無理をしようと思う。

自分はこんなものだと凝り固まって、自身の宇宙に籠りきってしまえば、傷つくことはない。ただできないことが山ほどある今の自分をそれでも愛し、その人生を思う存分生き切っている人は変化を楽しむことができる。まだ見ぬ自分とも出会えるのかもしれない。自分を殺そうと自分を活かそうと、どちらにせよ苦悩や葛藤は付き物である。それらの目から逃れることはできない。恐れを手放し、鴨川の流れに身を任せながら優雅に生きることを選ぶ。そうして自身を深化、自己研鑽を重ねて、どんな暴れ馬でも乗りこなすことができるようになり、類まれなる成果や自分にとって本当に望ましい結果に辿り着くことができる。思う存分、狭苦しい自分の人生を謳歌しようではないか。

さて、「我々」という単語を無限定に使って、好き放題書いてしまった。「四畳半」パートでは特に。そして肝心なところに限って「私」としてあくまで感想だと身を守る。なんと卑怯な。なんと無責任な。案外まとまるものだなと思ったがもしかしたら一貫した強固な考えではないかもしれない。寝て起きたら違う考えにたどり着くのかもしれない。色々と浅く触れていったことによる充実した末路だとポジティブに片づけておこう。雑多とはいえまとめておきたかった。ただ時期尚早だったと少し後悔している。「解説」のようなうまい締めもできなさそうだ。ただ著作権には結構気を付けた。偉い。そしてこんなタイトルにはしたが、ニーチェは読んだことはない。反省してまーす。

次回があるなら、テーマは以下。

芸人にして哲学者コウメ太夫氏について。オススメショート動画(主にサツマカワrpg)について。湯浅監督について。UNISON SQUARE GARDENについて。東京事変について。「ピンポン」について。「ハイキュー!!」について。「ワールドトリガー」について。「ルックバック」について。F先生について。いろいろ挙げてしまったが、好きは多い方が良いのである。精神衛生的に。

長くなってしまったが、最後にフェルマーの最終定理を証明したAndrew John Wilesの言葉を引用して締めとさせていただく。改行を手懐けられなかったので詰め詰めになってしまったが、こんなブログにも付き合っていただいた方々には感謝を伝えたい。ではまた逢う日まで。

大人になってからも子供のときからの夢を追い続けることができたのは、非常に恵まれていたと思います。これがめったにない幸運だということはわかっています。しかし人は誰しも、自分にとって大きな何かに本気で取り組むことができれば、想像を絶する収穫を手にすることができるのではないでしょうか